Pensar el Oriente Antioqueño

Este es un extracto del libro; 40 años de historia, por un mejor ambiente para la vida y el desarrollo sostenible.

Por Guillermo Zuluaga Ceballos

Pensar en el Oriente Antioqueño es hacerlo de sus pueblos, claro. En Rionegro y Marinilla tan en el centro; tan en la historia; y también en San Luis y San Francisco; y en Nariño y Argelia; y en Concepción y Alejandría; en Abejorral y Sonsón; y como las fronteras son inventos arbitrarios, a veces sin pensarlo también pensamos en Santo Domingo y en San Roque, en Puerto Triunfo, y hasta en nuestra florecida tierra Santa Elena.

Pensar en el Oriente antioqueño es pensar en sus corregimientos: en Río Verde de los Henaos, en la pétrea Danta y la calurosa La Sierra; en Pantanillo y en el Guaico; en Aguas Claras; en La Esperanza; La Madera, Santa Inés y Santa Rita; pensar en Santa Ana; en San José de La Ceja o en Mesopotamia; cómo no en Puerto Venus o en el Jordán, o en Puerto Garza o en El Prodigio; en Corrientes… pensar en Alto de las Sabanas o en San Julián. O en Aquitania.

Pensar en el Oriente antioqueño es pensar en una inmensa sábana, “verde de todos los colores” como diría Aurelio Arturo, que parece que se tiempla, se hamaca, entre dos puntales muy altos: el Páramo de Sonsón, y en el Alto de San Miguel allá en Alejandría, desde donde se divisa el embalse de San Lorenzo y San Rafael y San Roque y muchas montañas que van a morir luego al Magdalena Medio. O que también podría decirse que hamaca desde su punto más alto hacia el sur en el Alto de las Palmas o Santa Elena y va hasta otra punta más al oriente en el Cerro El Castrellón, allá en San Luis.

Pensar en el Oriente es pensar en sus ríos; en especial en ese que le da nombre y que es como el espinazo hasta donde confluyen otras vértebras: ese río que primero es Negro, vaya nombrecito, que nace entre El Retiro y La Ceja, y luego riega con sus aguas a Rionegro, y divide a Marinilla, de San Vicente, y de El Peñol. Y enseguida se entrega plácido y sereno en el embalse de El Peñol y sus aguas pesadas se convierten en delgada y corrientosa energía eléctrica… y enseguida, como que emerge, renace y va escurriéndose desde el embalse hacia abajo y pasa por los límites de Concepción y de Alejandría y allá recibe las aguas de su quebrada Nudillales, del río San Pedro, de la quebrada Coco frío, de San Miguelito, de la quebrada La Pava y San Lorenzo. Y que luego va a morir al Magdalena.

Pensar en el Oriente antioqueño es hacerlo de una historia épica, amplia en hechos, en personajes. Antes de la Colonia cuando pertenecíamos o hacíamos parte de la Provincia de Mariquita; y también hablar de cómo muchos personajes hicieron parte de las luchas de Independencia o por ciertas reivindicaciones quizá un poco adelantadas para los tiempos: cómo no mencionar a José María Córdoba y a sus hermanos y a muchos otros personajes como Simona Duque quien entregó sus hijos a la guerra, o Javiera Londoño, quien liberó a los primeros esclavos; pensar en el Oriente antioqueño es hablar otros muy interesantes que además de Córdoba han sido hitos en la historia de Colombia: los arzobispos Vicente Arbeláez y Juan Manuel González; los presidentes Roberto Urdaneta Arbeláez, Juan de Dios Aranzazu; hablar del oriente es hablar de intelectuales como Baldomero Sanín Cano, o Ricardo Rendón; hablar del Oriente Antioqueño y sus luchas es hacerlo de cierta rebeldía que se manifestó desde el Movimiento Comunero o de muchas otras luchas que se han dado, porque a lo largo de la historia, el Oriente antioqueño siempre ha sido parte de las grandes decisiones de la vida nacional: con decir que en el Oriente se firmó una de las tantas constituciones –y que aunque fue calificada por Rubén Darío, de Constitución para Ángeles- en su momento fue definitiva en el desenvolvimiento de los Estados Unidos de Colombia.

Hablar del Oriente y su Movimiento Comunero que dos siglos después se trasformaron en Movimiento Cívico.

Dejando un poco las nostalgias y las épicas, hablar del oriente antioqueño es hacerlo de contrastes. El Oriente es nuestro país a escala. Colombia, tan diverso, tan distinto, tan distante de sí mismo, puede casi que resumirse en lo que somos en el Oriente antioqueño. O viceversa. Se dice está habitado por 700.000 almas, todas tan variopintas, todas tan distintas, pero el 60% por ciento, unos 400.000, vive en zonas urbanas, y parecen querer apeñuscarse solo en media docena de pueblos.

El Oriente y sus contrastes donde sus habitantes tienen una calidad vida digna solo superado por el Valle de Aburrá, entendida esta “dignidad” como vivienda, empleo, salud, seguridad social, las mismas que escasean en sí misma, pues pueblos, aquí mismo, ven que el 17% de su población aún es pobre y su media es inferior al departamento pues aún carecen de lo mínimo: acceso a alcantarillado, a la educación y aseguramiento en salud …algo de lo que no debería estarse hablando en este momento en pleno Siglo XXI y en esta región tan rica en recursos naturales. Región pues, de contrastes, pues hay que decir que mientras en Rionegro La Ceja y Guatapé se vive mucho mejor que en el resto del departamento, en nuestros vecinos Nariño y San Francisco viven con muchas desventajas si se comparan con la mayoría de antioqueños. Tremenda brecha por cerrar, pues mientras en Guatapé solo el 6% de la población es pobre, en Nariño y San Francisco supera el 41%.

Claro que, por aquellas paradojas, dicen que en Guatapé con todo y embalse, se sufrirá pronto de agua y en aquellos pueblos el agua abunda y redunda entre sus bosques húmedos.

Pensar en el Oriente, esta región donde aún hay municipios tan carentes como Argelia, como Nariño, como Alejandría, que todavía no alcanzan niveles para subsistir en la mayoría de sus gentes y también como entidades administrativas y que sin embargo es una de las regiones más competitivas de Colombia.

Pensar en el Oriente antioqueño es hacerlo de su agricultura. Pensar en tantos campesinos laboriosos que aún nos regalan el sustento, no solo a los de aquí sino también a los de allá y más de allá. Desde el Oriente antioqueño sale comida para Medellín, sale comida para la costa Atlántica donde las tierras cálidas no permiten que se cultive lo que aquí parece maleza y hablo de la papa, hablo del tomate chonto, de la zanahoria, hablo de la caña. Y ni qué decir del aguacate hass y el café que se van a hacerle la vida más placentera a regiones del mundo ni siquiera imaginadas. El Oriente tan diverso con sus suelos es una ventaja y aquí hay puntos como el Cerro Las Palomas en Sonsón donde puede producirse papa y frijol y café y zonas tan calientes como El Prodigio o La Sierra donde se pueden cultivar a gran escala el plátano, yuca…Y en medio, las flores como las hortensias que alegran la vista, perfuman el alma y dan sustento a tantos, pues 99 de cada cien de estas rotondas flores colombianas se cultivan en el oriente.

El oriente produce el 80% de los tomates que nos comemos en Antioquia y el 51% de los hass que disfrutamos en la comida también con los frijoles que producimos en gran cantidad en esta región de Colombia.

El oriente antioqueño es canto de los sinsontes; el vuelo multicolor de los barranqueños y las guacamayas; el siseo serpentoso de las víboras o la parsimonia de las boas; el telar geométrico y sedoso –casi imperceptible- de las arañas y los pasos de trueno de los búfalos y los hipopótamos; el aleteo de las picudas y el carnoso y rosado cuerpo de las tilapias, el sabor de las cachamas. Este oriente antioqueño que parece que no necesitara más que su fauna para alegrarse y alargarse la vida dando rienda suelta a sus sentidos.

Pensar en el oriente antioqueño es tratar de no evadir ciertos momentos difíciles en especial esos de los años 90 y de principios de siglo en que el conflicto armado con todos sus actores se enseñoreaba contra su población civil cuando fuimos víctimas de las riquezas porque tras el agua, tras los grandes proyectos que había en esta región llegaron todos los grupos armados a querer tomárselo y en medio de esa disputa por un territorio, por unas riquezas que eran de nosotros fueron nuestros mejores hombres, nuestros campesinos, nuestros obreros, nuestros líderes los que llevaron su peor parte; y claro con el paso de los años la situación ha ido mejorando porque ha surgido esa grandeza, ese empeño de muchos y de muchas por no irse porque este oriente está poblado de grandes dirigentes que la han hecho importante pero también de mujeres humildes, tesoneras que cuando mataron a sus hombres, a sus hijos, no quisieron irse y siguieron aquí para demostrar que algún día volveríamos a ser lo que siempre fuimos.

Ahora bien, quizá no pueda hablarse del oriente antioqueño. Quizá el verbo que hay que utilizar es evocar; o recordar; enternecer…enternecerse; vanagloriar, vanagloriarse; quizá pensar; pensarlo. Pensar en el Oriente antioqueño es hacerlo de una región que es más que la suma de más de una veintena de municipios o el asiento, el suelo verde de todas sus tonalidades; o ese aire contenido o viajero, prístino, a veces suave, a veces pesado; o el cielo de cobalto que arropa a 700.000 habitantes, y que ha sido continente de dos o tres millones que a lo largo de siglos; milenios, quizá, se han asentado en esta parte del territorio.

Pensar en el Oriente es hacerlo de esa tierra donde vivieron nuestros “taitarabuelos” de algunos o los abuelos de otros que salieron de algunas regiones de la Provincia de Antioquia; luego del departamento y fueron poblando poco a poco esta región y algunos se quedaron después de que pasó el esplendor del oro, y vivieron el esplendor de otros cultivos y se quedaron aquí pese a las dificultades de esta tierra, a la aridez de sus suelos, a lo escarpado de sus montañas; a la bravura blanca de sus fuentes desbarrancándose entre los bosques, a los fríos de su páramo o a los calores tropicales en las riberas de sus principales ríos mientras serpentean por sus sabanas.

Pensar en el oriente es hacerlo de esa región donde muchos pasamos nuestra niñez maravillándonos, mientras disfrutábamos de los juegos y la vida sin temores; con esos arreboles que veíamos esconderse detrás de las montañas del Valle de Aburrá, o las del suroeste de Antioquia, o las allende las fronteras.

Pensar en el oriente es hacerlo de los recuerdos de unas mocedades alegres, casi ingenuas hasta hace unas décadas cuando la mayor felicidad era ir a caminar por los parques de su pueblo, a chuparse un mango o un mamoncillo, unas ciruelas y luego tirarle las pepas al que estuviera más desprevenido… o pensar que en esas calles estrechas faldudas casi todas; pedregosas tantas de ese oriente, donde tuvimos nuestro primer beso, nuestro primer amor, el primer porro, el primer cigarrillo, la primera copa de licor, el primer paseo al charco…

El oriente, pues, no es una franja de tierra que pisamos sino que es un pedazo de nuestra propia esencia que tenemos todos en la mente, guardado, donde se guarda lo más importante, y cuando nos mencionan “oriente antioqueño” los que pasamos nuestros primeros años allí (aquí) pensamos es en todos esos momentos hermosos donde jugamos los primeros picaditos de fútbol, donde disfrutamos de ese tercer tiempo, el tiempo más importante del fútbol y entre cerveza o bolis, nos hicimos hinchas del Nacional, del Medellín, del Rionegro, de los Leones de Oriente o de sus Águilas; donde nos enorgullecíamos con las escapadas de los escarabajos: Roberto Hoyos, Juan Diego Ramírez, Reynel Montoya; Abelardo Ríos; y más recientemente Sergio Luis Henao, Fernando Gaviria, Cristian Montoya. Y nos enorgullecíamos sabiendo que los habíamos visto por los altos y los descensos de Marinilla, de San Vicente, de Alejandría, de La Ceja, de El Carmen de Viboral.

Pensar en el Oriente donde jugó futbol Iván Ramiro Córdoba, y hasta hace poco Andrés Salazar, integrante de la selección Colombia Sub21, y también Catalina Usme, estrella de la Selección Colombia femenina de fútbol.

Pensar en el Oriente es hacerlo de una región, de unos pueblos, de unas veredas; de unas primeras zambullidas tímidas en las aguas frías de su represa, de unas primeras escapadas a las cascadas de sus ríos y quebradas.

Pensar en el Oriente, pues, es hacerlo en esta tierra donde empezamos a ser de alguna parte y donde nuestros vecinos con sus logros deportivos, culturales, académicos nos han dado motivos para fortalecer razones de sentirnos tan orgullosos. Y la identidad y la personalidad fueron templándose.

Por eso, aunque muchos se han ido, nos hemos ido, nos lo hemos llevado con nosotros porque el oriente antioqueño es un pedazo grande de nostalgia, de recuerdos, de momentos que casi todos los que somos de aquí, tenemos aferrado en algún rincón del alma.

Pensar en el oriente antioqueño, (ese que antes de las divisiones se alargaba hasta el Magdalena o se iba detrás del Nare hasta el Nordeste) es pensar en Cornare. Y hay quienes hasta lo sinoniman. Y vaya si sus vidas van paralelas: porque Cornare es fruto de las luchas de las gentes por apropiarse de su territorio; Cornare estuvo en los momentos de días más negros para sus gentes y fue la presencia del Estado en muchas zonas; también Cornare ha luchado porque ese presente tan inequitativo, mejore, y está comprometido, cómo no, con el futuro de todas las especies.

Cornare también está colmada de gente que ama-sueña-evoca-piensa-respira… y traspira esta región que está aferrada a todos.

Cornare también piensa a este oriente antioqueño. Y lo planea.

_________________________________________________________________________

Santos Días

Por Guillermo Zuluaga Ceballos

San Vicente, Abril de 2001

Vivo la Semana Santa desde un tercer piso donde vivo, en la Calle Córdoba, a una cuadra del parque principal. Desde el balcón he podido observar, en picada, que esta vía luce más estrecha que de costumbre. Una avalancha de gentes de edades y comportamientos muy distintos se encamina apretujada hacia el lugar donde comenzará el Viacrucis. Yo, mientras, expiaré mis culpas tratando de recordar algunos fragmentos desperdigados en mi memoria sobre otras semanasantas.

El primer contacto que tuve con “la semana mayor” no supe que lo tuve. Solo sé que me llevaron a un lugar, de altas paredes muy blancas y columnas, colmada de gentes silenciosas, y de estatuas y de cuadros, y que luego unos señores, con batas oscuras y largas como mujeres, hablaban y hablaban y hablaban, recio, desde el frente, y luego al final me llevaban hasta una heladería cerca y y tenía la oportunidad de comer un delicioso dulce, una galleta o tomarme un refresco, mientras pasaba “la procesión”.

En la escuela me despertaron un poco el fervor por el catolicismo. Digamos que afianzaron la teoría porque la práctica, ya en rezos de rosarios, letanías misas y más rosarios, la tenía tan ganada pues era una parte importante en la casa donde vivía. “La oración es la comida del espíritu” oí tantas veces, antes de que se encorara el rosario diario. En las aulas escolares entendí muchos aspectos de la vida de un gran hombre, Jesucristo. Y por tanto, cuando mi abuela me llevaba a la “celebración” de la semana santa me concentraba ya en los sermones de los sacerdotes y me atristaba ver cómo mataban a ese hombre que solo buscaba ayudarnos. En mi mente reposa y reposará por siempre la imagen de un Viernes Santo, en que me soltaron de la mano, y me abrí paso entre una multitud para ver qué ocurría pues desde hacía rato mis oídos inquietos escuchaban algo como un tambor que retumbaba afuera de la iglesia y cobraba eco entre las paredes altas del templo. Salí y pude meterme entre dos señores y al levantar mi cabeza y vi a los ¡judíos! que estaban en fila para ir a matar a Jesús. Esos hombres llevaban lanzas en la mano, sus ropas eran rojas encendidas y sus rostros iban enmascarados. Creo sin duda que es el mayor susto de mi vida. Al verlos, sentí que mi corazón de niño galopó más rápido, como rápidos fueron mis pasos para devolverme, desesperado y llorando asustado, a buscar a mi abuela. Al verme de regreso me consoló y me explicó que ese no era verdad, que “eran representaciones”. Yo no entendía, pero estaba seguro al lado de ella.

Mi apego al catolicismo continuó arraigado por muchos años. Me gustaba rezar, ir a misa, ponerme escapulario. En fin, todo lo que tenía que ver con la religión católica. En semana santa pedía permiso para ir al templo, llegaba con genuina y sincera devoción y participaba de algunas ceremonias. Cuando terminaba, salía y en parque, con algo de fortuna, encontraba quien me invitara a comer algo, y no se cómo pero así no tuviera dinero, algo aparecía pues la gente parecía ponerse más amable y algún amigo me prestaba para un helado; si no, tomaba algún carro y me regresaba a la finca. Allí encontraba a mi abuela en sus quehaceres y a mi abuelo, debajo de un frondoso níspero en el patio, escuchando a través de un radio, con bajo volumen, algún sermón. (A mi abuelo no le gustaba ir a esas ceremonias, debido a “tanta congestión”, decía él, mientras se fumaba sus pielrrojas y se dedicaba a podar algunos arbolitos al lado de la casa, pues decían que así se pondrían más fértiles). Yo me distraía un poco leyendo o pateando contra la pared alguna pelota que encontrara por ahí: era prohibido desempeñar alguna labor; era una fiesta sacra, oía decir. Y ni pensar en encender el televisor pues eso sería visto como “un pecado”.

Llegó la televisión, las lecturas. Poco a poco fui alejándome de la práctica católica. O me fueron alejando, ciertos comportamientos de los ensotanados que la predicaban. En semana santa sin embargo, me ponía la mejor ropa que tuviera y me encontraba esos días con los amigos y buscábamos conocer alguna chica de esas que en buen numero arribaban al pueblo a pasar esas semana “de vacaciones” de los estudios. Sin embargo, profesando un profundo respeto por esos días que seguía considerando diferentes.

Una semana santa, cuando ya estaba en mi temprana juventud, un amigo me contó que se había embriagado la noche anterior y me causó gran sorpresa y hasta cierto reparo. Pero como los años pasan tan pronto, el viernes santo de 1994, recién ingresado a la Universidad, y tras regresar a San Vicente, rompí mi “buen comportamiento” y jugué billar, fumé y tomé ron en exceso. Desde ese año se volvieron frecuentes los tragos de licor y a veces me voy de paseo, o simplemente le doy poca importancia a esas fechas, como no sea pensarlas como “descanso”.

La de 1997 tuvo para mi un significado diferente: era el dueño de un pequeño bar donde programábamos rock, y esperé con ansia que llegaran muchos amigos, que, convertidos en clientes, me dejarían algunas ganancias, como en efecto ocurrió. No recuerdo sí estuve pendiente de alguna ceremonia. Anoche, (Jueves Santo de 2001) atendía de nuevo un pequeño bar, que adquirí en compañía de un amigo. Estuvo atestado de chicos, que bebían como caballos insolados, y disfrutaban de un rock que sonaba a bajo volumen. De pronto, en medio del tumulto juvenil, sorprendió la figura alta, morena y ensotanada de un sacerdote que llegó a pedirme que por favor le mermara al volumen de la música. Yo, con algo de respeto, le bajé, pero entonces un par de chicos chiflaron al joven cura cuando este comenzó a descaminar los pasos.

Ahora, mientras escribo esto, hojeo un libro de historia de San Vicente, y veo unas fotografías: se ven unas señoras de ropas oscuras, señores muy elegantes, multitudes en el parque detrás de unas estatuas. No se ve pero se supone y se percibe el misticismo y el silencio; se denota el recogimiento y el respeto por la figura sacerdotal. Las veo con cierto criterio histórico, pues no creo ya ni en esta ni en ninguna religión. De hecho ayer, jocosamente, le dije a un amigo tras ver la poca gente que llegó al “lavatorio de pies”, -y señalando el templo- que “ese negocio está perdiendo mucha clientela”. Y, digo ahora, mirando estas fotos históricas, que aunque no creo mucho en ello, me encanta ver que aquella tradición, esa cultura nuestra, tan creyente, tan trasparente, aún no se pierde. Y desde este balcón, veo las chicas, que ahora van en busca del Viacrusis, no con vestidos negros, sino con bluyines descaderados y camisas vistosas, y asisten seguro para afirmar, en una vez más, que les importan estas ceremonias, les importa lo que pasa en su pueblo. Que creen en algo.

P. S.

Veinte años después sigo un poco incrédulo de las religiones con sus tantos ritos y ceremonias. Creo que soy un poco más espiritual y eso me alienta. Pero me encanta estar en las semanasantas de mi pueblo y en especial ver cómo se ponen de elegantes las mujeres, con sus trajes negros y sus chalinas llevando cirios encendidos, en esos desfiles de viernes y sábado en la noche.

Veo la religión con ojos de ojos de historiador que valora el arte y los ritos y los mitos y que sabe son parte de nuestra cultura; aquí o donde vaya siempre entro al templo parroquial porque eso me ayuda a entender la gente con la que me toparé luego. “Dime dónde rezas y te diré quién eres”. Disfruto ver la arquitectura religiosa. De hecho en 2018, cuando fui a Nueva York, y solo pasaría tres días, dije a quien me esperaba que deseaba ir a la iglesia de San Patrick. “¿Pero acaso no eres ateo?”, me preguntó-respondió, asustada porque no preferí el plan turista de tomarme una foto en la Estatua de la Libertad. Y un viernes, no santo, hubimos de ir a ese templo, y maravillarme con su frontis de casi cien metros hacia arriba, que sus fundadores querían que se viera “a doscientos kilómetros” y luego adentro con sus columnas y sus paredes de mármol blanco. No recé, pero estar dentro de esa mole de concreto y mármol, me sobrecogió, pese a mi escepticismo, y una frase se pasó por mi mente:

“Qué grande es la Fe, lograr que alguien sea capaz de construir esto”.

Así modernizamos el bombeo de los ríos Buey y Piedras

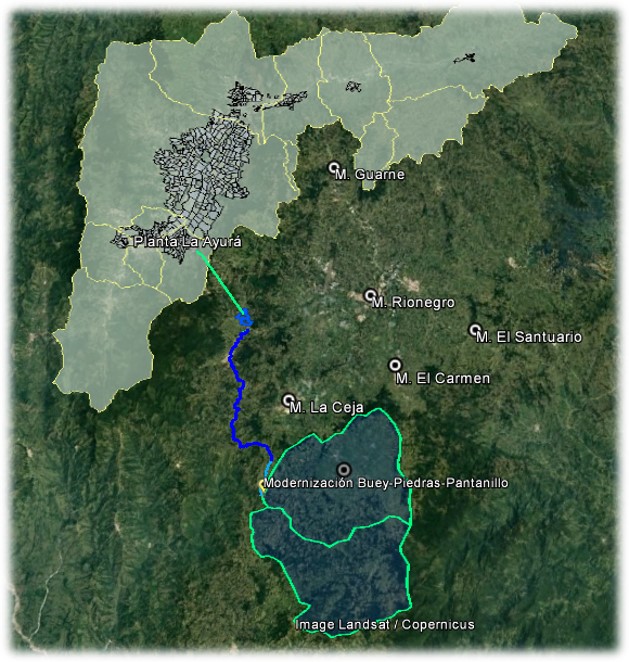

Imagen del embalse que capta el agua de los ríos Buey y Piedras y del bombeo que se moderniza

El sistema de captación de agua cruda “Buey Piedras” desvía las aguas de los ríos Buey y Piedras hacia el bombeo Buey Piedras y este conduce las aguas de ambos afluentes hacia el bombeo del río Pantanillo, para almacenar las aguas en la represa de La Fe. Desde allí, se envía el agua a las plantas de potabilización de La Ayurá y San Nicolás para el disfrute de los usuarios del Valle de Aburrá y oriente cercano.

Te contamos cómo EPM avanza en la modernización del bombeo de los ríos Buey y Piedras.

Modernizamos el bombeo Buey Piedras para mayor confiabilidad hídrica

El bombeo de los ríos Buey y Piedras fue construido en 1977 y está localizado en el municipio de La Ceja. Desde entonces ha operado para bombear el agua tanto del río Buey como del río Piedras hacia las plantas de potabilización de La Ayurá y San Nicolás. EPM planteó la necesidad de efectuar su modernización para conducir el agua con la suficiente capacidad en todas las épocas del año e incrementar la confiabilidad del sistema de abastecimiento para los usuarios actuales y futuros. Fue así como 2018 iniciaron los trabajos

Con este sistema, EPM trae agua desde el oriente antioqueño hacia el Valle de Aburrá y San Nicolás para garantizar la confiabilidad del recurso para los usuarios de este servicio. El Río Buey, que contiene el Salto del Buey, es patrimonio turístico de Antioquia.

Mapa del sistema de captación Buey Piedras

Este bombeo modernizado es especialmente necesario en tiempo de sequía, cuando bajan los caudales naturales de la represa de La Fe y los afluentes se reducen desajustando la ecuación hídrica. Además, con la modernización del bombeo Piedras se mejora la eficiencia de los grupos de bombeo generado ahorros en la operación del mismo.

Con este proyecto se aporta a la seguridad hídrica, pues se garantiza una cobertura del servicio de acueducto al repotenciar la vida útil del bombeo para los próximos 50 años. Así, se garantiza mayor seguridad al abastecimiento de agua para las comunidades de los valles de Aburrá y San Nicolás.

El proyecto de modernización ha comprendido la ejecución de dos etapas:

Etapa 1: estuvo a cargo de la Dirección Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y Locativos 3 y terminó en diciembre de 2022. Se realizaron las obras civiles priorizadas del proyecto, se modernizaron los equipos electromecánicos y se dio la puesta en servicio, lo que permite recuperar la confiabilidad de los grupos de bombeo, disminuir los costos de operación, garantizar el abastecimiento de agua para la represa de la Fe en épocas de verano y la distribución de agua potable en los valles de Aburrá y San Nicolás.

- Ampliación del edificio de bombas para la ubicación de los tableros y sistema de arranque de los equipos de bombeo.

- Construcción de caseta y muro cortafuegos.

- Obras civiles para red contraincendios.

- Son tres grupos de bombeo, cada grupo está accionado por dos motores de media tensión a 6.9 kV, uno de 3.3 MW para la antebomba y otro de 4.5 MW para la bomba principal.

Imágenes de obras realizadas en la etapa 1: ampliación de edificio de bombas y modernización del bombeo.

Etapa 2: está a cargo de la Dirección Proyectos Sostenimiento Generación y actualmente se encuentra en elaboración de diseños. Está compuesta por:

- Reparación de la compuerta de descarga de fondo en el embalse El Buey.

- Recuperación del túnel de descarga embalse El Buey.

- Nueva estructura de entrada al túnel de derivación Buey-Piedras.

- Reparación azud del bombeo Río Piedras.

Imagen del túnel de descarga del embalse El Buey

Se proyecta finalizar en el año 2025.

Con la finalización de la etapa 1 o prioritaria se logra una mayor eficiencia del bombeo y mayor confiabilidad. Después de la modernización se tienen menores costos en la operación del bombeo y mayor eficiencia.

La inversión total del proyecto, incluyendo las dos fases, se encuentra estimada en $32.464 M COP.

El proyecto generó en la zona 40 empleos, de estos el 42% se trató de personal del área de influencia de las obras en el municipio de La Ceja.

__________________________________________________________________________________

En 2016, Envigado comenzó a hacer parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, después de un proceso político administrativo que vinculó a sus habitantes. El siguiente texto hace memoria de ese proceso y de la importancia de este municipio antioqueño.

ENVIGADO QUIERE VOLVER POR LOS PASOS DE SU GRANDEZA

Por Guillermo Zuluaga Ceballos

– ¡Pa´ ya. ¡Cuánto antes!

Eso contesta don Víctor Hugo Tuberquia, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que Envigado ingrese al Área Metropolitana (AM) del Valle de Aburrá.

-Hombre, claro que sí. Yo sé que el Área nos ayudará con el cuidado de las aguas, de las fuentes y del aire.

Don Víctor es un hombre amable que en su rostro sonrosado aún conserva rasgos campesinos que trajo hace unas cuatro décadas desde las montañas de Antioquia.

Es uno de los cientos de envigadeños –raizales o de corazón- que disfrutan La Fiesta por el Sí, organizada por el Área Metropolitana y que tiene como fin motivar a la comunidad a votar afirmativamente por la pertenencia de Envigado a esta entidad de carácter metropolitano el próximo 10 de julio.

Es jubilado de una textilera que dice que se amaña tanto en Envigado. Y hoy camina tranquilo entre carpas institucionales donde le dan más razones para querer al AM y de una tarima con potentes amplificadores donde se reafirman los mensajes. “Sí, Sí, Sí, Nos conviene”. A veces se detiene a mirar más allacito algunas palomas que esquivan a los niños que van por la plaza en bicicletas de madera. Y desde debajo de su sombrero negro de fieltro su mirada se topa con Débora Arango, Marceliano Vélez y Manuel Uribe Ángel, quienes en la esquina noroccidental del parque, con su presencia de bronce, son testigos de una jornada que puede variar el rumbo de esta tierra.

Son estos tres ilustres, testigo y testimonio. Y de estar vivos, seguro que también disfrutarían esta jornada.

Una historia grande

La historia de este pueblo está embigada de grandes personajes y momentos. Como tantos, sus tierras estuvieron pobladas desde tiempos inmemoriales por comunidades indígenas hasta que los españoles estuvieron de paso a principios del siglo XVI. Un siglo después se asentarían en el Valle de Aburrá y para 1776 comienza a escribirse su “historia oficial”. Lo que se conoció como Envigado era una extensión de fértiles tierras que iban desde el borde sur de la Villa de Aburrá y se trepaba hasta la quebrada de Zenufaná. Envigado no es pues, esta zona urbana, con casas altivas que fueron levantándose al compás de los años y que hoy ya escasean, sino que era una vasta y boscosa geografía rural surcada de fuentes diáfanas que desfilaban desde las laderas surorientales del Valle.

Pero el tema de lo “urbano” y lo “rural” es algo más que un punto cardinal. A diferencia de muchos pueblos lo que hizo grande a este fueron sus años de ruralidad. Así lo destaca el escritor y gestor cultural Vedher Sánchez Bustamante para quien “durante unos 150 años, ese Envigado rural –que arranca en 1620- fue muy potente en lo económico, políticamente influyente, e intelectualmente distinguido”. Prueba de ello, explica, es que los habitantes de aquel Envigado rural fundaron pueblos, en el suroeste y sus lazos alcanzaron a llegar hasta las playas del Urabá.

“Mientras que Antioquia era de comercio, contrabando y analfabeta, Envigado fue agrícola y culto. La educación de Antioquia e incluso la República fue jalonada por envigadeños; y como si fuera poco, el Acta de Independencia fue firmada por un natural de Envigado, don José Manuel Restrepo”

En 1776, podría ubicarse el arranque del Envigado Urbano, con la fundación de la Parroquia de Santa Gertrudis; pero el crecimiento fue muy lento. Tanto que al cabo de siglo y medio cuando se creó la “Escuela Modelo”, construida por Agustín Gobaerts en 1920, se decía que estaba en “las afueras del pueblo”. (La edificación se distingue hoy, a tres cuadras del parque).

Precisamente los inicios de esta institución académica coinciden con el fenómeno de la migración empujada por los rescoldos de la Guerra de los Mil días. Tanta gente salió de los campos y Envigado ofrecía empleos en las nacientes industrias de chocolates, de bocadillos, y en especial en la empresa de textiles Rosellón. Ésta animaría el crecimiento urbanístico pues nacieron los primeros barrios obreros. A decir de Sánchez, “con la llegada de industrias los jóvenes prefirieron ser obreros a estudiantes”. Vino entonces una debacle de la élite intelectual, lo cual cuestionaría el maestro Fernando González en sus escritos y Débora Arango en sus lienzos.

El barrio Obrero es testimonio de aquellos asentamientos para trabajadores. En los años cincuentas y sesentas del siglo XX, la violencia partidista en el campo colombiano vuelve a impulsar el crecimiento. A principios de los años sesentas el Instituto de Crédito Territorial construye el barrio El Dorado; detrás de estos muchos barrios para tanta gente que era atraída por este pueblo que además de posibilidades de vivienda ofrecía empleo, un clima benigno.

Una cuarta ola de crecimiento se da desde los años ochentas con el incremento de urbanizaciones cerradas y torres de apartamentos. Lo cual produce “un Envigado superpoblado –el actual- donde solo el 34% de los habitantes somos nativos”, explica Sánchez.

Envigado sigue siendo un pueblo muy atractivo. Su nivel de vida es ejemplo nacional; sus finanzas son boyantes; sus necesidades básicas satisfechas. Quizá por ello, Don Víctor Tuberquia sale todos los días a caminarlo y dice que se amaña tanto. Otros observadores más rigurosos, como Vedher Sánchez, sintetizan sin embargo que ese gran Envigado ya no existe. “Hay mucho desorden: La movilidad, la seguridad son complejas. Pero también se acabaron los referentes arquitectónicos, visuales. Se ha perdido la identidad. Y entonces la gente se va inquietando, se vuelve agresiva”.

Como dice alguien durante esta Feria por el Sí:

“Envigado y todo el Valle se salió de madre”.

“Hay que pensar en los nietos.”

¿Cómo así, es que Envigado no es del Área Metropolitana? Se pregunta la gente que se acerca a los stands donde se muestran los proyectos del AM.

Hay quienes no entienden que Envigado tan desarrollado y conurbado con Medellín, Sabaneta e Itagüí no haga parte de esta entidad. El asunto está situado en los años ochentas cuando decisiones todopoderosas y quizá chauvinistas no dejaron que esta municipalidad perteneciera al AM. Eran los tiempos en que se anhelaba “Una Antioquia Federal” y circulaba tanto dinero.

Pero ahora hay voces que comentan que Envigado no puede solo. Que no es una isla. Eso dice Doris Gaviria, joven comerciante, mientras cuida a Matías Posada, de dos años, y a Melani, de seis, quienes juegan en las bicis de madera que trajo el AM este mediodía. Y tiene tan claro porque le gustaría que Envigado perteneciera al AM: “necesitamos más obras, aquí ya hay mucha congestión”.

-Ya no está el que quería que fuéramos Antioquia Federal y que no nos integráramos al AM -dice tan seguro don Víctor Hugo.

Según él, “estamos sin vías” y anhela “un tranvía y un Metroplús” para su pueblo.

Dicen algunos que la cultura ciudadana y la movilidad son los temas prioritarios. Y una mirada al parque con el estridente sonido de neumáticos frenando o arrancando en el costado sur ayuda a entender a los molestos.

Envigado tan pionero de la educación, semilla de la Independencia, forjadora de identidad; Envigado con sus intelectuales y sus políticos; Envigado con su irreverencia; Envigado con su prosapia. Envigado, tierra del carriel, Envigado, con sus veredas Vallano, Perico, Pantanillo, Santa Catalina, Las Palmas y Escobero… Envigado el del Chorro Campanas, Envigado con su reserva del Carriquí. Envigado. “Embigado”. Envigado con su presente tranquilo; Envigado que se proyecta al horizonte: Envigado el que quieren sus habitantes y el que lo sueñan:

“Soy un convencido irremediable de que para Envigado lo mejor es entrar al AM”, resume el estudioso Vedher. Y en el parque, don Víctor Hugo, tan pragmático, también lo dice:

-Hombre, he vivido bien, y me amaño aquí. Y me gustaría que estuviera en el Área porque ya hay que pensar es en los nietos.

Junio de 2016

La Fiebre del Oro en Buriticá

Por Mauricio López Rueda

A las cuatro de la mañana comienzan a cantar los gallos; y las vacas, las mulas y los caballos confunden bramidos con rebuznos y relinchos. Cigarras y grillos se buscan entre los finos pastizales que en Buriticá son llamados yaraguá o yaraguaza, y entonces los primeros campesinos prenden las luces de las cocinas y ponen a hervir la aguadulce para tomarse los primeros tragos del día, acompañándolos con una arepa de maíz pilado y una rebanada de cuajada o queso campesino. Después de eso alistan las bestias y salen para el campo silbando o escuchando música o noticias en viejos radios de pilas y antenas de aluminio.

El pueblo termina de despertarse después de las cinco de la mañana, cuando ya se ven los primeros mineros, con su uniforme anaranjado, deambulando por el parque o tomándose un tinto en Diamante o Gran Sabor, a la espera de los buses que los llevarán hasta el Proyecto Minero.

Un poco más tarde se abren los graneros, las carnicerías y las droguerías, y el cura del pueblo cruza el parque apurado para la misa de siete. Las señoras lo esperan en el atrio, ataviadas con chales o suéteres de lana para espantar el frío, y aferradas a antiguas camándulas que seguramente les heredaron sus madres o abuelas.

También se ven niños sujetos de las manos de sus padres, o caminando en grupos para llegar más seguros hasta la Institución Educativa Santa Gema, donde sus profesores los esperan parados en ese portón de reja de color verde, ansiosos por enseñarles de números que se multiplican, se suman o se elevan a la séptima potencia; de lagos, ríos y montañas legendarias; y de capitales; de reinos y de gobernantes ya fallecidos; de animales y de grandes avances de la ciencia.

Las bancas del parque se llenan de un momento a otro de ancianos que se sientan a ver pasar la gente mientras evocan sus historias juveniles, y se fuman un cigarrillo o se sorben un tinto con lentitud conmovedora.

Y cuando uno menos piensa ya se llegó al mediodía y en las casas rurales se ve el humo del almuerzo escapándose por las ventanas de las cocinas, y los gallos vuelven a cantar mientras persiguen a las gallinas, y las vacas vuelven a bramar, y bandadas de turpiales, petirrojos y toches trinan sobre los árboles, mientras el cielo se abre en un intenso azul, pintando las montañas de diferentes matices de verde. Y a lo lejos se pueden sentir las quebradas que bajan por frondosos cañones en ceremoniosa procesión para llevarle su tributo cristalino al Cauca, esa vena que nutre de vida a todos esos pueblos del occidente, del norte, del nordeste y del suroeste de Antioquia.

Y llega la noche, y esas mismas gentes que antes se habían visto alegres y dicharacheras rumbo a sus trabajos o a sus colegios, vuelven a sus casas cansadas y satisfechas, dispuestas al sosiego antes de que las luces se apaguen y entonces sea necesario dormir para esperar un nuevo día, un nuevo amanecer en ese pueblo pacífico que cuelga de una pequeña meseta en las faldas de la cordillera occidental.

Así es Buriticá, así ha sido casi siempre: un pueblo tranquilo, pacífico y costumbrista, cuna de una de las historias más sobrecogedoras de la minería colombiana.

La fiebre del oro

Cuentan que en la década de los años ochenta del siglo pasado, aventureros estadounidenses decidieron mudarse para Medellín a buscar suerte con minas de diferentes materiales.

Eran tiempos convulsos los que vivía Medellín. Pablo Escobar Gaviria y su organización de narcotraficantes libraban una guerra despiadada contra el gobierno, la Fuerza Pública y la población civil. Las bombas, los asesinatos y los secuestros eran pan de cada día, estos aventureros tuvieron que lidiar con toda esa tragedia, y además con un atenuante: ser extranjeros.

Muchos se habrían ido ante tal situación, pero varios de ellos se quedaron plantados como árboles esperando la primavera. Algo los amarraba a estas tierras, un presentimiento, un cosquilleo inefable, una idea arremolinada en sus cerebros.

Varios de ellos terminaron viajando a Buriticá, motivados por las historias prehispánicas de la “montaña de oro” que allí se erguía desde las mismas entrañas de la tierra.

Al menos eso es lo que cuentan quienes conocieron a los aventureros por de esas épocas, cuando el oro en Buriticá era el café y lo único de relevancia que ocurría de vez en cuando eran las peleas entre las familias Graciano David y Urrego, quienes siempre estaban prestas para “darse en la geta” desde que una mujer de cabello azabache y piel de caramelo enamoró a los primogénitos de ambas familias durante unas fiestas de San Antonio, en el ocaso de los años setenta.

Uno de los que recuerda esas épocas, como si estuviera leyendo un libro, es Jesús Alberto Úsuga. Nacido en noviembre de 1961, Jesús creció en la vereda Los Asientos, llamada así porque cuando los indígenas Catíos molían la piedra para sacar el oro, el deshecho o “asiento” lo arrojaban en la tierra o en las quebradas. Cuando los indígenas se extinguieron y las vetas volvieron a perderse en la tierra, los campesinos empezaron a barequear en los ríos y quebradas, esperanzados en sacar una que otra pepita dorada para sobrellevar la pobreza.

Jesús es uno de los cinco hijos de José Aníbal y Rosa Angélica, dos agricultores que jamás pasaron por la escuela y que tampoco escucharon jamás de la “montaña de oro” ni de la leyenda de El Dorado. El único mito que les era familiar era el del cura sin cabeza, que se paseaba por los caminos de Giraldo y Manglar, y al que a veces veían bajar por las peñas de Pinguro, caminando o sobre una mula negra; también sabían de la madremonte y el moan, y por eso no dejaban ir a las muchachas solas a lavar la ropa a las quebradas.

“En esa época en Buriticá se vivía de la agricultura. El oro de esos tiempos era el café. La gente tenía finquitas o sabía recoger. Acá siempre ha estado la Cooperativa de Caficultores de Buriticá, que agremia a más de 400 personas”, asegura Jesús, quien estudió hasta quinto de primaria en la Escuela de José María Yepes.

“Con la minería de oro comenzamos en un sitio llamado La Estrella, unas peñas debajo de donde está la mina Yaraguá”, añade el campesino.

“Durante ocho meses trabajé allí, hasta que me cansé y me fui. Recuerdo que era octubre y la cosecha de café estaba próxima, entonces le dije al encargado que me iba, que no podía dejar perder la cosecha, pues con eso se pagaban las deudas de la casa y se compraba la ropa y la comida. ‘De pronto vuelvo’, les dije, pero es que a mí no me servía esa forma de trabajar tan rara. Un día me dijeron que nos contrataban así para que no se cumpliera cierto periodo, y entonces se vieran obligados a dejarnos todo el año”, sigue narrando.

En la casa de los Úsuga se recogían unas 15 o 20 cargas de café, un tesoro de la tierra que de ningún modo se podía echar a perder. Por eso, cuando anunció que se iba, los jefes no tuvieron más remedio que agachar la cabeza y dejarlo ir.

“Los jefes de esa época estaban a la pérdida y decidieron parar la búsqueda para pensar qué hacer. Estaban muy tristes, pero no derrotados”, narra Jesús, quien vio salir a varios de ellos para Medellín como soldados en retirada después de muchas dificultades.

“En 1992 comenzaron los trabajos con maquinaria. Recuerdo que yo trabajaba junto a Diofanor, y los hermanos Luis Emilio y Jesús Hernández. Tuvimos que bajar arrastrando la maquinaria hasta la casa del señor Luis Gómez, quien les había alquilado un pedazo de tierra a los jefes para que exploráramos la mina, y para que sacáramos agua de la quebrada que también se llama así, La Mina. En realidad, ellos comenzaron trabajos en enero de 1992 y yo me les uní apenas en junio”, cuenta Jesús Úsuga.

Luego de esto se fundó la empresa Recursos de las Américas y se nombró a José Marmato como capataz. También llegó una geóloga, Claudia Naranjo, y a Jesús y a los demás trabajadores los contrataron por un año, dándoles un sueldo mínimo cada mes.

“Yo me puse muy contento porque esa plata sí me servía. Una cosa es el café, que se recoge en octubre y da mucho, pero luego uno se queda sin nada qué hacer, pero con la minería uno trabaja de largo, sin parar, todo el año”, recuerda.

El material extraído, al comienzo, era llevado en hombros o a lomo de mula hasta donde se tenía instalada una especie de base de operaciones. Una vez allí se analizaba o se trasladaba a Medellín. “Éramos diez trabajadores en ese entonces. La mina en la que empezó todo es la que se llama Yaraguá. Le pusieron así porque estaba copada de yaragua, una maleza o pasto que crecía mucho por ahí, un yaraguazal. El túnel fue bautizado El Murciélago”, sigue Úsuga.

Uno de los momentos cruciales ocurrió en 2003, según recuerda Jesús Alberto. En Cañasgordas se presentó una toma guerrillera que terminó afectando al grupo de ingenieros de la compañía. Y es que uno de los ingenieros estaba encargado de viajar constantemente a Frontino, para comprar dinamita, y el día de la toma, precisamente, se encontraba de regreso cuando fue interceptado por los subversivos, quienes lo mantuvieron secuestrado durante varios días.

Tras el incidente, los demás ingenieros abandonaron la mina, al igual que la mayor parte de los trabajadores. Sólo se quedaron Jairo Ochoa y Jesús Alberto Úsuga, quienes convencieron a los vigilantes para que se quedaran, al menos mientras se decidía sobre el futuro de la mina.

Jesús Alberto fue y habló en Medellín con los jefes y retornó a Buriticá y se puso manos a la obra de inmediato. Se fue para Frontino y compró dinamita, luego reinició los trabajos en la mina, con algo de cautela, pero sin temor. Su actitud valiente motivó a los demás trabajadores a continuar, quienes, uno a uno, fueron regresando.

Con el pasar de los días todo se normalizó e incluso el ingeniero que había sido secuestrado recuperó la libertad. Ya había unos 120 trabajadores, signo de que todo marchaba bien. Sin embargo, un día cualquiera, una llamada telefónica volvió a enturbiar el trabajo en la mina.

“Recibí una llamada de la guerrilla en la que me decían que nos saliéramos de ahí, que dejáramos eso solo hasta que los dueños vinieran. Yo no les escondí nada a los trabajadores, sino que, al contrario, les puse la llamada en altavoz. Después de escucharla todos se fueron. Sólo quedaron los vigilantes, como la primera vez, entonces los volví a convencer para que se quedaran, que ‘de pronto es otra gente haciéndose pasar por guerrilla y lo que quieren es que nos vayamos para venir a robar’. Me creyeron y se quedaron.

Yo dije que, si de verdad era la guerrilla, entonces nos íbamos y dejábamos todo. Recuerdo que empacamos todo lo de valor y lo mandamos para Buriticá y Medellín, para que no se lo robaran, y nos quedamos ahí, aguantando. Como al mes, viendo que no pasaba nada, los trabajadores volvieron. Pero les advertí que, si querían volver, que no dijeran que fueron obligados, porque así no era”, narra Úsuga, un pilar invaluable en los inicios de la compañía.

Durante un tiempo solo trabajábamos Jairo Ochoa y yo, nadie más. El tiempo pasó, fueron muchos días, hasta que volvió un ingeniero y se hizo cargo. Pero la veta de la mina se había embolatado. En esa época nos debían muchas quincenas, unas ocho. Entonces los trabajadores se fueron. Y en el pueblo ya nadie nos fiaba. Estábamos poniendo en riesgo a las familias. Hubo un veto general para todos los mineros, nadie quería tener nada que ver con nosotros, no nos fiaban, entonces muchos se fueron.

A mí sí me fiaban porque en la casa había café, pero si yo seguía se me acababa el café y venían los problemas, entonces también me retiré”, cuenta con un dejo de nostalgia Jesús Alberto, pues para entonces ya le había tomado mucho cariño a la mina.

Pero justo cuando todo parecía acabado y sin remedio, apareció el ingeniero Ernesto Londoño, a quien Jesús Alberto había conocido en Frontino, comprando dinamita. Ernesto le dijo que había llegado a Buriticá a mirar si era viable seguir trabajando. Jesús Alberto no le ocultó nada. Le contó toda la historia de principio a fin, con sus buenos y malos capítulos. También le contó que en el pueblo nadie quería saber nada de la mina ni de los mineros.

Jesús Alberto también le anunció que se iba a retirar, que ya había aguantado demasiado. Sin embargo, vio tan angustiado a Londoño, que le prometió algo: “Vea, yo me quedo unos días mientras usted revisa y ensaya. Yo le colaboro, y si de acá a un mes ve que es posible seguir, yo me quedo. Y así lo hicieron. Trabajaron de sol a sol durante un mes, con alegría y optimismo, y la mina les dio resultado.

“Él se fue para Medellín, arregló todo con los dueños de los títulos y volvió al pueblo. Entonces empezamos a trabajar con ese molino de 60 kilos por minuto, y nos fue bien. Al mes nos pagaron una quincena, y media de otra, y pronto nos terminó de pagar toda la deuda a los trabajadores, entonces todos volvieron. Luego encontró la veta de San Antonio, justo antes de las fiestas de San Antonio, las más populares de Buriticá, y entonces eso se vio como un milagro”, narra Úsuga.

Y cuando de San Antonio se trata, la gente de Buriticá se persigna, ora y no pregunta nada más. De modo que la confianza en la mina, y en sus mineros, regresó. El pueblo les volvió a abrir las puertas de sus establecimientos y hasta en los sermones de las eucaristías se hablaba bien de los trabajadores.

El nuevo hallazgo permitía sacar muchos más gramos de oro por tonelada de tierra, por lo cual todo empezó a marchar mucho mejor. Incluso la mina cambio de nombre y se bautizó como Oros del Pacífico y, poco después, pasó a llamarse La Centena, pues en esos mismos socavones se había consolidado la leyenda de María Centeno, la antioqueña de sangre española que cambió la vida de más de 500 indígenas y negros por la riqueza.

Al principio, las tierras donde se encontró la mina eran arrendadas. Pertenecían a la finca de Higabra, aunque las mejoras, es decir, los cafetales, eran de un señor llamado Casimiro, que ya falleció. Se le compraron las mejoras a Casimiro y luego llegó a un arreglo con la dueña de la finca. Gracias a eso, Claudia Naranjo, la geóloga que había llegado desde Medellín, montó un pequeño molino para hacer pruebas, unas que nunca se detuvieron y que terminaron convirtiéndose en la actual compañía.

De toda esa historia ha sido testigo presencial Jesús Alberto Úsuga, quien comenzó como ayudante de machinero, oficio que consistía en enfrentar la roca de la montaña con unos martillos o pequeñas perforadoras a las que ahora se les dice jackleg. De modo que, mientras el machinero iba perforando las columnas, el ayudante permanecía a su lado, atento a cualquier solicitud de ayuda. De ayudante pasó a ser machinero y de ahí a manejar explosivos, aunque no de inmediato, pues Claudia lo instó a que se iniciara como aprendiz de unos expertos que habían llegado desde Medellín.

“Llegaron unos señores a instalar los explosivos, y ella me dijo que tenía que estudiar si quería hacer lo mismo, pero yo no acepté porque ya tenía mucha experiencia, pues había manejado la mina yo solo en los malos momentos, pero entonces me quedé con esos expertos, aprendiendo, y cuando acabaron el montaje, ya era capaz. Hoy día sigo trabajando, aunque en mantenimiento mecánico”, cuenta el buriticense.

Jesús Alberto nunca se casó, pero sí tiene un hijo, Daniel Alberto, quien se capacita en maquinaria en el Sena para también asegurarse un futuro en Continental Gold.

A Jesús también le tocó padecer el infierno de la minería ilegal, e incluso, en varias ocasiones, fue sorprendido en los túneles por hombres armados al servicio de grupos ilegales llegados de Segovia y Remedios.

“Un día me mandaron a poner puertas de seguridad, para taparles los huecos a esa gente, y por allá me encontré unos muchachos en la oscuridad, y cuando llegué hasta donde ellos me amenazaron con revólveres. Eran como seis. Me tomaron fotos a mí y un ingeniero, y nos metieron plata en los bolsillos. Y nos advirtieron que no dijéramos nada. Pero el ingeniero y yo, aunque ese día no hicimos nada, al otro día pusimos la denuncia, hicimos la bulla, y alertamos de que allá en los túneles había mucha gente metida. Después, a unos muchachos de obras civiles los hicieron ir del pueblo.

Mi jefe en ese entonces era Edwin López. A él le seguían Jairo Chaparro, Gerente, y Germán Caballero, que también era ingeniero. Todos ellos vivieron ese infierno, igual que yo”, afirma el veterano minero, quien ahora pasa los días un poco más tranquilo, aunque como en el pasado, permanece atento a lo que pueda pasar.

“Esta mina es mi vida, acá he logrado un patrimonio. Pero la minería de oro es muy dura porque siempre habrá quien quiera robarse ese metal”, expresa.

El otro Úsuga

Aunque en realidad, todos los conocen como Jairo Ochoa, a secas, aunque sus padres, Marceliano y Evangelina, lo bautizaron Jairo Ochoa Úsuga, allá en Uramita, otro pueblo del Occidente antioqueño, vecino de Peque y Frontino, pequeño, de clima templado y con una iglesia de blanco impoluto que parece sacada de un álbum de recuerdos de Noruega o Suiza.

Jairo lleva más de una década trabajando con Continental Gold, aunque también completó una década cuando la mina le pertenecía a la empresa La Centena, de Bob Allen.

Aunque nació en Uramita su sangre siempre ha sido buriticense, pues sus padres nacieron y se conocieron en ese pueblo de San Antonio, pero se fueron a vivir a Uramita por cosas de trabajo, del campo. Y es que la familia Ochoa siempre se ha dedicado a la agricultura, cultivando y vendiendo cebolla, tomates, y cuidando huertas caseras. De vez en cuando también le hacían a la vaquería, al ordeño y al cuidado de otros animales de granja.

Fueron tres hijos los de Marceliano y Evangelina, pero de ellos, sólo Jairo tenía una idea metida en la cabeza desde pequeño: triunfar y conocer el mundo.

“Un día me dijeron que, si quería trabajar en la mina, y de un dije que sí, y es que había que ensayar. Y eso que me advirtieron que la minería era muy dura. A mí me dieron trabajo por intermedio de un señor Escobar”, cuenta Jairo, quien rápidamente abandonó sus sueños de conocer el mundo y se resignó a ganarse la vida en lo más profundo de las montañas.

“Me contrataron tres meses y, cuando se cumplió esa fecha, pregunté: sigo o no sigo. Y entonces me dijeron que me quedara, que trabajara, pero en construcción. Y así empecé”, recuerda Ochoa.

Cuando empezó, los ingenieros de Allen tenían un molino fónico, pero ya estaban haciendo montajes para el molino de 4 x 6. La carga se bajaba por un cajón hasta la tolva, pero para eso había que palear, para meterla hasta el tubo. A Jairo le tocaba cargar piedra en unos gaviones en el fondo del túnel. Luego pasó a ayudar sacando la carga, 100 metros al interior de la mina, en un lugar donde estaban haciendo un tornamesa, herramienta donde se pone la carga para que dé vueltas y sea recogida por otros trabajadores.

“Luego me pasaron a hacer chutes en madera, para que los hiciera hasta la tolva y la carga pudiera llegar hasta abajo. Yo ahora veo esa planta nueva, tan imponente y me acuerdo de la que me tocó a mí, que era artesanal, manual. Demolíamos 150 toneladas semanales, y eso era una cuota molida, no procesada. Eso lo hacíamos en el icónico y en el 4 x 6. En ese entonces no había mujeres, hasta que las trajeron. Ellas clasificaban la carga. La lavaban con agua y eso nos lo pasaban al molino”, continúa Ochoa.

Muchas veces sintió que la muerte lo acechaba. Ya fuera en los túneles o en el pueblo, era imposible sentirse seguro. Primero la guerrilla y después los mineros ilegales, orquestados por manos más poderosas, más siniestras.

“En los tiempos malucos nos teníamos que quitar el overol, porque siempre lo atacaban a uno por ser de la mina. Esa gente se tiró mucho el pueblo porque trajeron costumbres que no eran de acá”, dice Jairo, quien hoy día trabaja en obras civiles y se capacita para manejar maquinaria de alta tecnología, como retroexcavadoras, vibro compactadores y vehículos buldócer.

Dentro de todo, hay historias en la mina que lo han conmovido, historias de amor, de esperanza.

“En medio de todo lo que pasó fuimos testigos de otra clase de historias, historias de personas que se conocieron en medio del trabajo y del caos, y que decidieron hacer vida juntos. Hay varias de esas historias, como la de Arley e Hilda, dos mineros amigos que ya son pareja, que ya están casados. A ellos les pudo más el amor que el miedo, y eso es muy bonito”, cuenta Jairo mientras acaricia su bigote mirando la profundidad del cañón que baja al río Cauca desde Yaraguá.

Peque, razones para volver

Por: Guillermo Zuluaga Ceballos

Fragmento del libro Bernardo Guerra Serna, el socio (Planeta 2019)

“Podría decirse que, con P de Peque, se escribe: Puta mierda. Porque así contesta alguien cuando quiere decir que algo queda muy lejos: que está en la p…mierda.

O en la mismísima m…

En fin.

La primera vez que llegué hasta allá fue una fría tarde de viernes. Y parecía, ahora, 13 años después, como si repitiera el libreto:

tomar un viernes uno de los dos buses que van al pueblo durante el día, luego de dejar la troncal a Urabá, en Uramita, comenzar un ascenso e irse como sumergiendo sobre un sendero delgado que va rompiendo la cordillera, y después, tras dejar Juntas, comenzar un descenso por entre la carretera y esperar…y esperar…esperar… que en algún momento aparezca allá muy abajo alguna luz, alguna casa, un techito, una torre de templo que diga por fin estamos cerca de llegar a un pueblo al que uno cree que nunca va a terminar de llegar. Y cuando esto ocurre, bajarse del bus después de siete ocho nueve horas de recorrido por esa estrecha, pero al tiempo bien tenida y segura vía, y sentir que docenas de ojos están pendientes de quien se baja de ese bus. En tantas veces he visto eso en los pueblos de Colombia, anodinos, distantes, donde la única diversión para muchos es ver llegar al único bus o chiva o planchón que llega al pueblo. Se rompe esa calma, con la espera de ojalá algún forastero que será bienvenido. O quizá de una noticia que traiga el conductor o el fogonero. Alguna sorpresa, un nuevo invento, de pronto en la maleta de ese vehículo. A lo mejor alguien haya inventado el hielo y vengan a contarlo.

Después de sentir esos tantos ojos pendientes de los recién venidos, tomarse un buen café en el parque. Peque es pueblo cafetero y los propios preparan buen “tinto” que acompañan primero con una pizquita de desconfianza, pero luego con palabras de bienvenida.

A Peque lo conocí por las paradojas del conflicto armado. Porque “nuestra guerra” fue además una cátedra de Geografía en un país que se cree urbano, y de repente sabe que hay pueblos en Colombia, como Mapiripán, Caguán, Chengue, Macayepo, El Salado, Jamundí, Bojayá, poblados inexistentes en sus rutinas y proyectos, que llevan belleza en su nombre mismo pero que la gente supo que estaban bajo el mismo cielo azul de nuestro país, cuando algún suceso de muerte o tragedia los puso al menos por un rato en los titulares de medios de comunicación. Peque, si bien como antioqueño sabía que existía, era uno de esos nombres de nuestra quebrada geografía antioqueña, que no eran tan sonoro ni tan reconocido, pero que, tristemente, se hizo célebre en 2001 al soportar uno de los desplazamientos masivos más grandes de que tenga recuerdo el país, cuando sus habitantes fueron empujados por los paramilitares que venían bajando desde el Nudo del Paramillo, vecino paramuno y tutelar de este pueblo de occidente.

El viaje de 2006 fue motivado por la curiosidad de reportero que a veces ayuda a armar viajes a sitios impensables y a conocer gentes increíbles. Recuerdo el dolor de espalda y la llegada no tanto curiosa sino un poco fizgoniadora y desconfiada hacia quienes llegaban al pueblo. El país por entonces negociaba con los paramilitares pero la guerrilla seguía campeando en las montañas, ¡y en Peque sí que hay montañas!!! Así que el viaje todavía no se hacía con ninguna certeza de que se regresaría sano y salvo a casa.

Unas amables educadoras me recibieron en su casa y al día siguiente guiaron mi trabajo. Entonces caminé por ese “barrio” que realmente no es más que unas casuchas en su mayoría de bahareque y latones de zinc como tejado, sin servicios públicos, sin muchas esperanzas; y sin siquiera tener certeza de por qué, en medio de semejante pobreza –perdón, miseria- se llamaba como el mundial de fútbol más ostentoso. “Italia noventa queda en Peque” titulé una crónica que resultó de ese viaje, donde precisamente hablaba de un barrio de invasión que se formó con muchos desplazados de aquel 2001, que prefirieron quedarse a mal vivir en casuchas que fueron armando con plásticos y paciencia, en las afueras de un pueblo, también pobre y desconocedor de las razones mismas de los golpes que le mandaba la vida. Porque en Colombia hay muchos pueblos a los que la vida parece que les cobrara algo.

De ese Peque que conocí entonces guardo recuerdos un poco vagos y un poco ingratos. Quizá sea por ese clima frio de esos días, quizá porque aún se veía cierto pesimismo en sus pobladores, quizá por que como periodista capté mucha desesperanza y pobreza. Quizá porque Italia 90, ese barrio me parecía que resumía tanto este país que habito. Una madrugada de domingo, con mi libreta llena de apuntes, unas horas de conversaciones y unas 200 fotografías salí de Peque y me preguntaba si acaso volvería a tener los deseos o los riñones suficientes para aguantar nueve horas de camino y encontrarme con un pueblo que, si bien está habitado por gente amable y noble y sufrida, era anodino y brindador de muy pocas razones para querer volver.

Y, sin embargo, aunque lejos de todo, siempre habrá un motivo para volver”.

***

Un viernes de abril de 2019 volví. El viaje fue en medio de una lluvia menuda pero intensa que le daba un manto, como una capa de engrudo, a esas montañas inmensas que habitan y encajonan este poblado del occidente de Antioquia. En esta vez buscaba los primeros pasos de la familia Guerra Serna. Pues hablar de Peque es hacerlo de Bernardo Guerra, el político antioqueño más influyente de la segunda mitad del siglo XX, un hombre que a pesar de su poder nunca olvidó sus raíces y siempre intentó ayudarlo”.

P.D.

Desde 2019 no he ido, pero lo he tenido tan presente.

Y ya quiero volver. Claro que, afortunadamente, ese pueblo ya nunca será tan lejano ni tan olvidado por el Estado. Desde hace unos meses la vía de acceso que llega desde Uramita está siendo pavimentada en tres frentes de trabajo, con contratistas asignados desde la Gobernación de Antioquia.

“Con la vía pavimentada estaremos más cerca de la capital del departamento y nos convertiremos en un municipio turístico”, dice con optimismo Didier Valle Sucerquia, Secretario de Gobierno de esta localidad del occidente de Antioquia. Y agrega: “Nuestro pueblo en ese aspecto está Virgen, y es una de las apuestas, desde hace dos años; además porque estamos cerca de Hidroituango, y tenemos veredas cercanas al rio Cauca y al proyecto Hidroeléctrico, y nuestras montañas no tienen nada qué envidiarle al Cañón del Chicamocha”.

Peque le apuesta a ese proyecto y por eso también se prepara con el mejoramiento de sus vías: la mayoría de sus veredas tienen carreteras, algunas con tramos de placahuella, y de esta forma los caballos y las mulas han empezado a ceder el paso a las camionetas pick up, y las motocicletas, que permitirán que llegue el desarrollo, el Estado hará presencia con mejoramientos de vivienda, con salud, apoyando proyectos productivos o de pancoger, que hasta hace poco eran solo una ilusión que animaba a sus humildes labriegos.

No sé cuándo volveré. Espero que pronto. Y también espero que el viaje de ida sea más corto y que los apuntes que traiga en mi libreta al regreso, ya estén cargados de optimismo y de esperanza.

De paso por Venecia

Por vez primera en Cerro Tusa

Por: Guillermo Zuluaga Ceballos

Fotografia: Cortesía Alcadía de Venecia

Cerrotusa por aquí, cerrotusa por allá, cerrotusa más acá. Estar en Venecia Antioquia es acostumbrarse a la presencia de este pico natural, que tutela desde la distancia al pueblo, y está anclado en medio de la geografía, pero más aferrado aún al imaginario colectivo de los venecianos.

Estar en Venecia y no ir a Cerro Tusa es, guardadas proporciones, como ir a Bogotá y no subir a su Cerro Monserrate. En eso pensé en varias mañanas, y el domingo 24 de octubre, en compañía de algunos visitantes, tomé camino.

Salimos muy nueve de la mañana. La primera parada fue en el Altar del Sacrificio. La piedra con escalinatas construidas, al parecer por los indígenas, desde donde se divisa la Diosa del Espejo, rostro de mujer, esculpida al parecer por los indígenas, sobre una de las caras del cerro. Desde este promontorio de piedra se cree que venían indígenas a hacerle sus ofrendas y sus ritos. Si se levantaba la mirada se veía el cerro que empezaba a insinuarse detrás un manto de neblina, como si fuera una mujer comenzando a quitarse un chal de tul transparentoso.

En este “altar ceremonial”, hicimos “ejercicio de descarga”. “Aquí al parecer los indígenas hacían ritos –nos dijo Luisa Fernanda, la amable guía. “No hay pruebas, pero hay que creer”, agregó y enseguida dijo que sobre la piedra se impregnan energías negativas.

“Es ideal venir aquí antes de comenzar a subir”, recomendó y seguimos.

Comenzamos a subir por un camino entre potreros y pantanales de pisadas hechas por las vacas. Unos 40 minutos después llegamos hasta el propio pie del cerro. La montaña es una inmensa mole de piedra y sedimentos, cubierta de follaje.

Y empezar a bordearla, es comenzar a escarbar en la historia de las comunidades indígenas en especial de las Zenufanáes que vivieron y que recorrieron este territorio. Ahí, en lo que los guías han dado en llamar La piedra del eco, o de los lamentos, de nuevo, hicimos otro rito antes de continuar. Recostarnos de la piedra, para darle gracias al Dios, o a la Pacha Mama, o a cualquiera de las once mil vírgenes de la que se sea devoto. Tocar la piedra y agradecer lo mejor que se tenga (salud, una familia, un buen empleo…) medio minuto de silencio. Luego la guía nos entregó “Salvia blanca para purificar”. El aire en ese momento estaba pesado. Se respiraba la humedad, a los pies de esa piedra, sentimos su dorso lamoso y unas gotas muy frías de agua que se desprenden de los árboles y que luego dejan su huella mojada en el piso.

Y sí, estaba al lado del Cerro Tusa: ese que tanto veía a los lejos cuando iba hacia el suroeste, desde la carretera y se toma la foto como para decir que estuvo y le creyeran. Ese cerro extrañamente triangular y que uno mientras lo seguía mirando se imaginaba la cantidad de lengüetazos de viento que fue puliéndole sus lomos, y fue haciéndolo distinto de los otros cerros circunvecinos. Ese cerro que es una de las imágenes más icónicas de esta tierra montañera, al punto de que la Federación de Cafeteros la tiene en su logotipo, detrás de la querida Conchita. El cerro que se asocia con el producto más importante de la economía y de la gastronomía, desde tiempos ancestrales, pero que al tiempo alimenta la identidad y el sentido de pertenencia de un pueblo y de una región.

Hay gente que lo asume como peregrinación

Al cabo de unos minutos seguimos. Quizá sea porque la simpleza del paisaje, o Natura hace su truco pero al cabo de muy poco tiempo ya íbamos en medio de bromas y chanzas. La tierra hermana o nos reencuentra, y se comienzan a tejer nuevas amistades en el camino: el uno repartió bocadillos, el otro prestó bloqueador solar, el otro pregunta si alguien trajo agua; todos vamos subiendo, a nuestro ritmo. Al cabo de un cuarto de hora de nuevo nos detuvimos. Apenas íbamos a empezar a subir, nos informan. Hay un grupo de medio centenar de personas agrupada escuchando recomendaciones. (Valga recordar que cuando pregunté el tiempo supuesto de ascenso me hablaron de dos horas, pero no era desde donde se deja la autopista que va a Bolombolo sino desde el momento en que se verticaliza la cuesta. O sea, ya llevábamos una hora de camino y apenas empezaríamos).

El camino que venía recto, horizontal, se hizo prácticamente vertical. Supuestamente apenas íbamos a empezar. El camino, afortunadamente, ya se secó un poco, dejamos ya el fango hecho por el peso y el paso de las vacas y comenzamos a subir por un camino. Las rodillas y los talones comienzan a ser importantes para impulsarse un poco o frenarse. Cuidas las pisadas. Y comienzan las bromas: “Quién me mandó a venir”, “uno sale de la casa es a sufrir”. Hay al menos 100 personas subiendo en grupos guiados por lugareños que han ido construyendo un relato sobre el Cerro tusa, adornándolo al inicio con mitos indígenas, luego sumándole un poco la historia de los chilcos, y los carates y los encenillos que vamos viendo en el camino. Atrás, a la derecha, ese Cerro que, desde abajo, parecía un elefante metiéndose entre la bruma, tras unos minutos en ascenso, se ve que sí tiene más la forma de un sillón, como también se le llama.

Alguien que pasó a un lado, dijo: Vaya sí el que subió por aquí primero andaba bien desparchao”.

Subir por los filos del Cerro Tusa es un muy buen ejercicio para la ansiedad. La subida, es literal sobre una pared de tierra con una inclinación de unos 65 -70 grados, aferrados al follaje, a unas ramas que como brazos caen sobre el suelo y de los cuales uno se agarra. Se sube cinco metros, descansa, cinco metros, descansa; 10 metros, se busca un arbolito (valga decir que la sombra es el mejor invento del hombre), se toma un poco de agua, de esa que no puede faltar en este ascenso. Mira hacia atrás de la gente que viene trepando por la pared de tierra sigue subiendo y así, y piensa si acaso alguien se resbala y se va cuesta abajo puede arrastrarse a los que se tope a su paso. (“Faltaba más cuando se estaba abajo”, me dice desde dentro ese coaching de superación personal que también llevamos todos adentro.) y sigo….

Todos en la subida, parecíamos coachings, todos nos dábamos frases de aliento, de autoayuda: “fíjate bien dónde pisa”, decía una; la otra decía “Qué bueno haber venido: un pico más”, un tercero otro hacía chiste: voy subiendo muy rápido porque tengo que alcanzar al hombre que se me llevó el agua adelante. Y sí, a punta de buen humor está subida se hace menos arisca para quienes en algún momento tomamos la decisión empezar a subirla.

Al cabo de unas dos horas de recorrido, miré arriba y vi más despejado el cielo. Antes solo se veía follaje, y ahora ya el azul de cobalto se asomaba tímido sobre el pico. Alguien que ya bajaba dijo que faltaban 15 minutos –creo que ya alguien también lo había dicho unos minutos atrás- pero decidí no volver a mirar el reloj, no volver a mirar atrás, sino seguir trepando con mis pasos lentos. Mi pie derecho –la planta del pie para ser exacto- ya estaba un poco lastimado pero no quise mirar atrás.

A las 12:10 estaba arriba. Dos horas y diez minutos después de dejar la vía, había coronado esa cima, “la montaña sagrada” como dicen los publicistas locales –no sin razón-. Estaba en lo más alto, divisando un inmenso tapete de una docena de tonos de verde que se observan desde allí en todo el suroeste antioqueño; también hacia el poniente los desgarros a la montaña que van dejando las obras de Pacífico 3 que acercará más al suroeste antioqueño y colombiano; y también el río Cauca, que se ve a mano izquierda del Cerro Tusa y sus aguas amarillentas parecen estancadas, represadas en medio de la montañas. Desde arriba todo cambia de perspectiva. Eso pensamos nosotros, “los de abajo”.

“Valió la pena subir –exclamó Nilson Berríos, financista bogotano que por estos días anda trabajando en Antioquia-. Qué hermoso poder disfrutar de los paisajes y panorámicas tan bellas de este suroeste. Pa qué más…”.

“La sensación de libertad, de triunfo es indescriptible cuando se está arriba –comenta Andrés Toro, quien llegó desde Pitalito, en el sur del país- . Estar arriba, sentir el aire es comparable a sentarse uno a tomarse una aguapanelita con achiras en Altamira, Huila. ¡No tiene precio!”

El centenar de personas que subió este domingo, al dar los últimos pasos corría a tomarse fotos al lado de un letrero despintado que habla de “la pirámide natural más alta del mundo, 1880 metros”. (Luego me enteraré que realmente es 1910 metros). Y no es para menos: la verdad, estar allí, es un ejercicio, un reto grande para el cuerpo, para la mente; no es fácil subir esta pared de roca y tierra. Estando arriba, se entiende una vez más la majestuosidad de la naturaleza; con su tanta vida que se otea lontananza; con sus tantos tonos de verde que se divisan del suroeste, del suroriente lejano de Antioquia; un sitio quizá para venir una vez, como una vez se sube a la Piedra del Peñol si se está en este pueblo del oriente, como se subirá al cerro del Corcovado, en Brasil; y que a lo mejor no se volverá a subir seguramente, pero que en el instante hay que disfrutarlo.

Víctor Restrepo, uno de los guías, lleva la mitad de la vida subiendo. Dice que al principio oía del misterio en torno al Cerro; y lo subió. La aventura de hacerlo era su motivación; y ya luego, cuando asumió su responsabilidad como guía tiene el reto de “tratar de hacer enamorar a la gente de este Cerro pero en general de hacerla entender la importancia de conservarlo”.

“En cuanto a mi oficio de guía, me gusta seguir ayudando a construir idea de sostenibilidad –agrega-. Es una responsabilidad heredada: Trasmitir un pasado al presente, y hacer entender la sostenibilidad, o sea el futuro. En lo personal es el encuentro con la naturaleza, seguir conociendo el territorio”.

El sol en su cenit, quemaba con mil lenguas y entonces, a falta de una sombrilla o de una carpita que tantos turistas añoraban, una hora después, a la una y 15 de la tarde, comenzamos a descender. Bajamos por otro camino empinado, a veces de frente, otros trayectos gateando hacia atrás, acostando el cuerpo sobre el camino. Hay gente que asume esto como una peregrinación: en eso pensé mientras veía a un hombre que trataba de subir, vestido sólo una pantaloneta negra y una camiseta roja y una mochila. Se veía su esfuerzo. Ese hombre pagaba seguramente una penitencia casi acostado, sudoroso, también sobre el suelo en ese camino al Monte Gólgota.

El descenso entre un inmenso follaje verde, un camino entre helechos y barro y fango, terminó siendo mucho más largo y difícil, como muchos predijeron. “¿Volveré a subir?”, me lo pregunté muchas veces. Quizá sí, seguramente cuando este paraíso natural goce de la infraestructura que se merecen los visitantes, y de la cual ya hay un compromiso entre la Administración Municipal de Venecia y la Caja de Compensación Comfama.

Esperemos que este proyecto Vuele tan alto como las expectativas de quienes por vez primera nos decidimos a subirlo.

Noviembre de 2021

ABEJORRAL

Por: Guillermo Zuluaga Ceballos

Para fortuna o para desdicha, Abejorral queda mucho más lejos de lo que dicen que queda.

Lo pienso ahora y seguramente lo pensé siempre. A los de Oriente nos ha atado el mismo cordón umbilical, pero entre pueblos que parecen hermanos alcanzan a contrastarse diferencias. Por ejemplo, a mí desde los primeros años siempre se me hizo lejano –para mi fortuna- algo nombrado Abejorral. Concebir que en algún lado pudiera albergarse a los dichosos abejorros, animalitos tan molestos a la presencia y al oído, no era la más entusiasta de las ambiciones juveniles. Habrían de pasar los años, no obstante, y la idea de reencontrarnos en la región (siempre cualquier viaje nos lleva al interior de nosotros) me conduciría a una feliz experiencia que cambiaba de tajo esa evocadora imagen infantil.

A Abejorral llegué una tarde de viernes luego de recorrer una arisca vía por el municipio de Santa Bárbara. El carro deja la autopista que une a Medellín con el occidente colombiano y se desbarranca falda abajo, en busca de las riveras del Río Miel, por una vía destapada, de piedras ariscas y fangosos huecos. Es una suerte de paradoja, pues al fondo, en el valle, se divisa la planta de procesamiento de la cementara Cairo, una de las más grandes de Colombia. Paradoja también porque la sede resalta con sus moles grises, inertes, y le roba espacio a una monotonía de verdes ondulantes y vivaces que pintan ese paisaje.

Cuando se cruza el Miel, empieza una larga y curvosa pendiente en ascenso. A decir verdad, sobre esas montañas de Montebello no hay mucho para observar y uno piensa si acaso el nombre no se excede en inmodestia. Solo recuerdo haber visto en las dos horas que subió el bus, un plantío de maíz reseco y raquítico y unas extensas peladuras a los riscos de donde extraen la piedra caliza que alimenta las bocas avorazadas de la cementera. Las llaman canteras. Yo las noto peladuras al paisaje. De pronto desde el bus se nota un cerro majestuoso sobre la larga cadena de cerros como es característico en la zona. Es el San Vicente, (no sólo estoy pegado a mi tierra, sino que me persigue), un promontorio tutelar que se observa desde Abejorral y desde gran parte del oriente antioqueño. Es una montaña sin mucho atractivo, aunque es alivio verlo pues cuando se le bordea, no queda la menor dura de que la vía ya no puede ascender más. En efecto cuando estuvimos más cerca, las penumbras empezaron a pintar de negro y la carretera se acostó sobre el lomo de la cordillera. La vía estaba hecha huecos, nada apta para quienes sufren de los riñones. Desde el carro se alcanzaban a observar cultivos de café, plátano, papa, y campesinos encerrando terneritos juguetones. En la altura, la tierra al parecer era más bondadosa que en las laderas explotadas dejadas unos minutos atrás.

Poco después de las siete llegamos. “Este es el cementerio” dijo Camilo, el anfitrión, cuando entramos al pueblo. Por qué será, me sigo preguntando, que en estos pueblitos de Antioquia y muchos de Colombia, el camposanto queda a la entrada o en el lugar más despejado. De seguro para que no perdamos de vista que tarde o temprano iremos a parar allá, irremediablemente.

El carro empezó a perderse por entre una calle estrecha de tejados de barro y en segundos estuvimos en el parque. Pese a que eran más de las siete de la noche aún el firmamento estaba levemente tiznado de azul. Eso lo supe cuando levanté mi vista siguiendo el rumbo de las torres de la iglesia gótica que domina y tutela el ampuloso parque.

Después de dejar las maletas y de aceptar unos deliciosos frijoles, salimos hacia el colegio. Un desvencijado vehículo y un brioso conductor (o al revés) nos llevaron entre construcciones centenarias de bahareque y tapia. Abejorrral, es un poco más grande de lo imaginado y conserva su arquitectura republicana, orgullosa y altivamente. Sus calles son estrechas, pero bien trazadas. Trazado todo el singular poblado.

Asistíamos invitados a la presentación del primer número de la Revista Abejorral. Durante el lanzamiento se habló de hacer memoria, de identidad local, y de futuro. Algo me hizo pensar que esa revista hecha por quijotes anónimos seguramente contribuirá para que su pueblo conserve su orgullo y su grandeza. En el acto se habló además de Clodomiro Ramírez, uno de sus referentes, pero igual se habló de un periodista anodino que sembró la semilla para esta revista. Yo que hasta entonces creía que el más ilustre abejorraleño era el economista Esteban Jaramillo, seguí entendiendo que estos pueblos están hechos de hombres que en su humildad han construido su nobleza y su altivez.

La noche la clausuramos con unas copitas en la disco del pueblo. A la una de la madrugada nos mandaron a seguir la rumba en casa del anfitrión. Por seguridad y un poco de tradición, Abejorral como muchos pueblos se acuesta bien temprano. Es la norma.